本文

地域防災力の向上

自主防災組織とは

自主防災組織とは、自分たちの地域で自分たちでできる防災活動を行うために結成される組織です。「自らの身は自らが守る」ことを基本に、地域や近隣の人たちによる助け合いの活動(共助)が必要です。

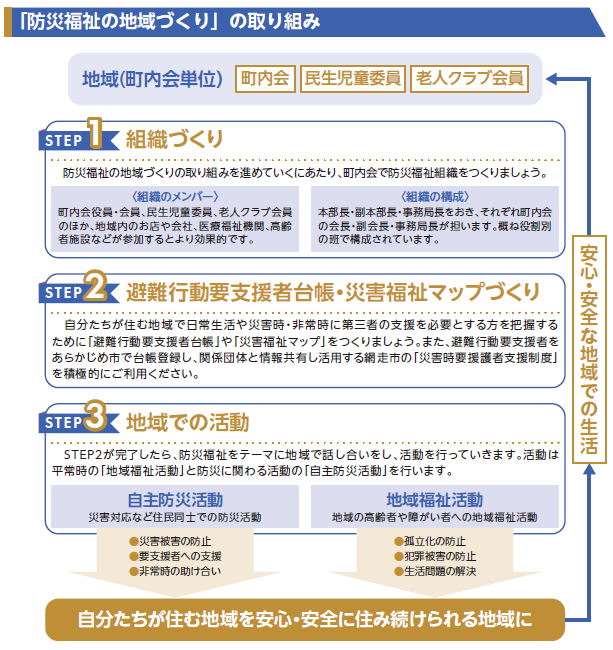

「防災福祉の地域づくり」の取り組み

Step1 組織づくり

防災福祉の地域づくりの取り組みを進めていくにあたり、町内会で防災福祉組織をつくりましょう。

組織のメンバー

町内会役員・会員、民生児童委員、老人クラブ会員のほか、地域内のお店や会社、医療福祉機関、高齢者施設などが参加するとより効果的です。

組織の構成

本部長・副本部長・事務局長をおき、それぞれ町内会の会長・副会長・事務局長が担います。概ね役割別の班で構成されています。

Step2 避難行動要支援者台帳・災害福祉マップづくり

自分たちが住む地域で日常生活や災害時・非常時に第三者の支援を必要とする方を把握するために「避難行動要支援者台帳」や「災害福祉マップ」をつくりましょう。また、避難行動要支援者をあらかじめ市で台帳登録し、関係団体と情報を共有し活用する網走市の「災害時要支援者支援制度」を積極的にご利用ください。

Step3 地域での活動

Step2が完了したら、防災福祉をテーマに地域で話し合いをし、活動を行っていきます。活動は平常時の「地域福祉活動」と防災に関わる活動の「自主防災活動」を行います。

自主防災組織の活動

自主防災組織の活動には、平常時及び災害時の活動があります。

平常時の活動の成果が、万が一の災害発生時に活かされますので、日ごろから地域の皆さんで、役割分担を決め、防災資材の備蓄状況や取扱い方法、あるいは地域内の災害時要援護者などの情報確認などを行ない、訓練を実施しておくことが大切です。

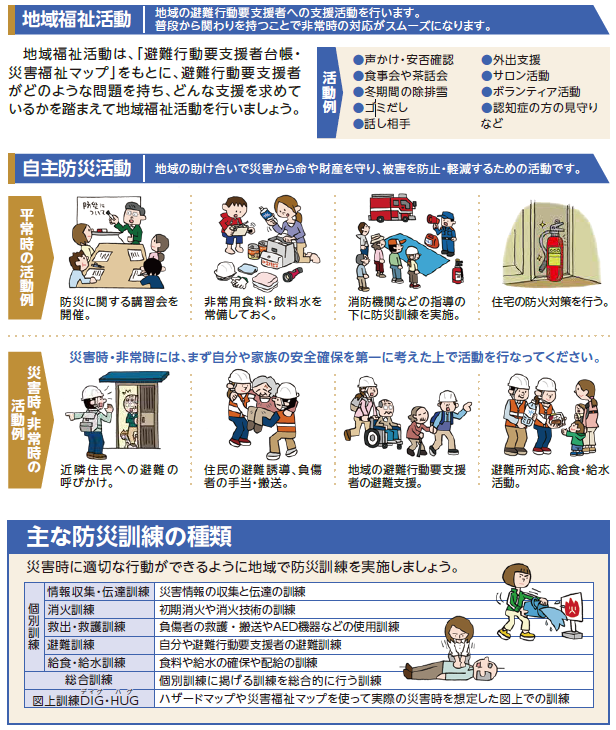

地域福祉活動

地域福祉活動は、「避難行動要支援者台帳・災害福祉マップ」をもとに、避難行動要支援者がどのような問題を持ち、どんな支援を求めているかを踏まえて地域福祉活動を行いましょう。

活動例

声かけ・安否確認、食事会や茶話会、冬期間の除排雪、ゴミ出し、話し相手、外出支援、サロン活動、ボランティア活動、認知症の方の見守りなど

自主防災活動

地域の助け合いで災害から命や財産を守り、被害を防止・軽減するための活動です。

非常時の活動例

- 防災に関する講習会を開催

- 非常用食料・飲料水を常備しておく

- 消防機関などの指導の下に防災訓練を実施

- 住宅の防災対策を行う

災害時・非常時の活動例

- 近隣住民への避難の呼びかけ

- 住民の避難誘導、負傷者の手当・搬送

- 地域の避難行動要支援者の避難支援

- 避難所対応、給食・給水活動

主な防災訓練の種類

- 情報収集・伝達訓練~災害情報の収集と伝達の訓練

- 消火訓練~初期消火や消火技術の訓練

- 救出・救護訓練~負傷者の救護・搬送やAED機器などの使用訓練

- 避難訓練~自分や避難行動要支援者の避難訓練

- 給食・給水訓練~食料や給水の確保や配給の訓練

- 総合訓練~個別訓練に掲げる訓練を総合的に行う訓練

- 図上訓練・Hug~ハザードマップや災害福祉マップを使って実際の災害時を想定した図上での訓練