本文

「男女共同参画」に関する市民意識調査結果の概要(平成23年8月実施)

調査のあらまし

網走市における男女共同参画に関する市民の意識についてアンケート調査を行いました。

この調査は、これまでの男女共同参画プランの総括と新しい男女共同参画プランの策定、そして今後の施策の検討を行ううえでの基礎資料とするために実施したものです。

調査対象

市内に居住する満20歳以上の男女1000人

抽出方法

無作為抽出

調査方法

郵送(往復)による調査

調査時期

平成23年8月26日~9月9日

回答数

282人(回答率28.2%)

調査内容

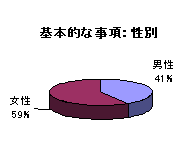

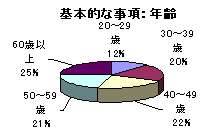

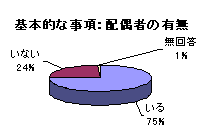

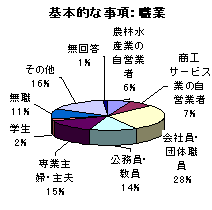

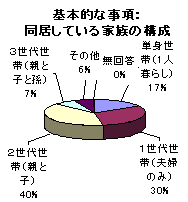

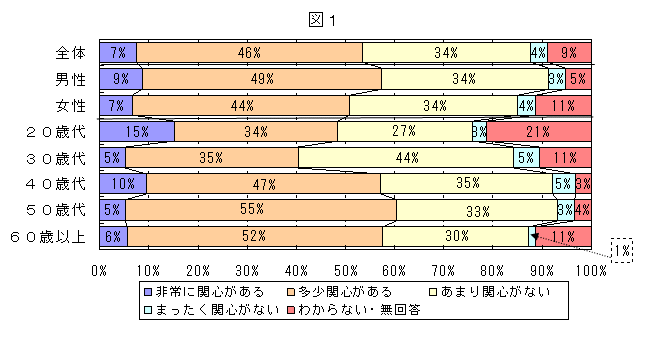

- 基本的な事項(性別、年齢、配偶者の有無、職業、子どもの有無、同居している家族の構成)

- 男女共同参画の関心等

- 市の男女共同参画に関する取組認知度

- 男女共同参画について知りたい情報

- 女性の職業との関わり方

- 「男は仕事、女は家庭」の考え方について

- 家庭・職場・地域社会の参画について

- 男女平等の視点から

- 役割分担の状況について

- 個性と能力により役割分担することについて

- 参画を妨げている原因について

- 職場で必要な取組について

- 子どもの男女の性差について

- 出生率の低下原因について

- DVについて

- 特に優先すべき施策について

- 5年前と比べて進んだと思われる施策について

基本的な事項について

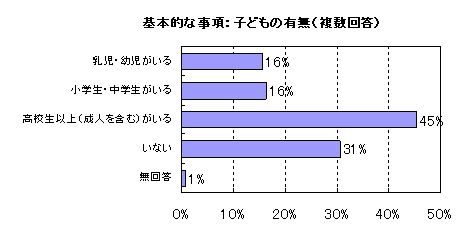

男女共同参画の関心等(問7・問8)

「男女平等・男女共同参画について、あなたは関心がありますか」(図1)の問では、「非常に関心がある」の7%と、「多少関心がある」の46%があわせて53%と、「あまり関心がない」の34%と「まったく関心がない」4%のあわせて38%を上回っています。しかしながら、年代別でみると30歳代で「非常に関心がある」と「多少関心がある」があわせて40%と少なく、30歳代以下では過半数に至りませんでした。

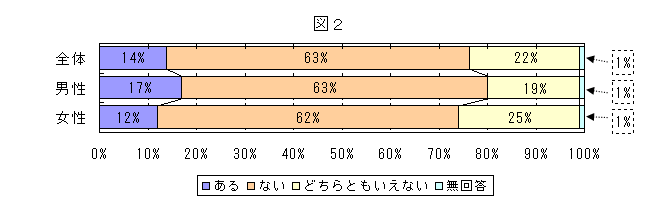

また、「男女平等・男女共同参画についてあなたは学んだり、知識を深めたことはありますか」(図2)の問では、「ある」が14%、「ない」が63%、「どちらともいえない」が22%となっており、過半数が「ない」とわかります。

市の男女共同参画に関する取組認知度(問9)

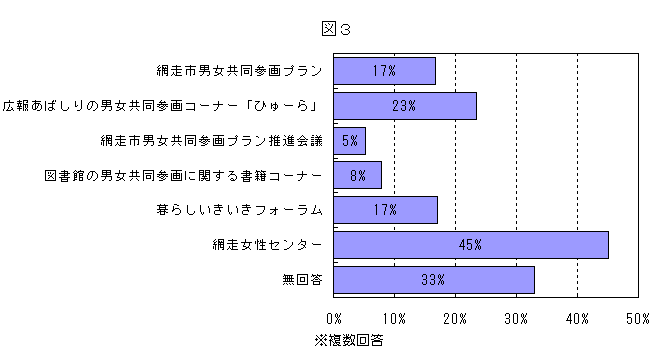

「次のことがらのうち、あなたがご存じのものを選んでください。」(図3)の問では、「網走女性センター」が45%と最も高く、次いで「広報あばしり『ひゅ~ら』」が23%となっています。

男女共同参画について知りたい情報(問10)

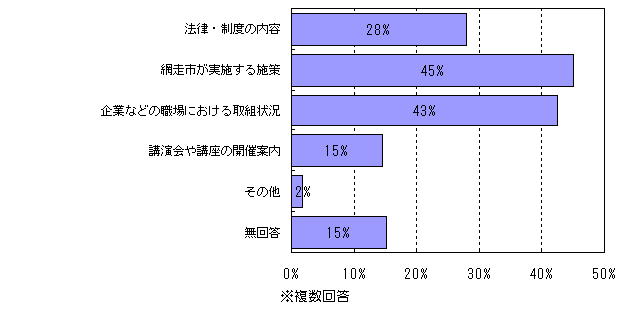

「男女平等・男女共同参画に関して、あなたが知りたい情報を選んでください。」(図4)の問では、

「網走市が実施する施策」が45%、「企業などの職場における取組状況」が43%、「法律・制度の内容」が28%となっており、「網走市が実施する施策」、「企業などの職場における取組状況」に関心のある市民が多いことがわかります。

図4

女性の職業との関わり方(問11)

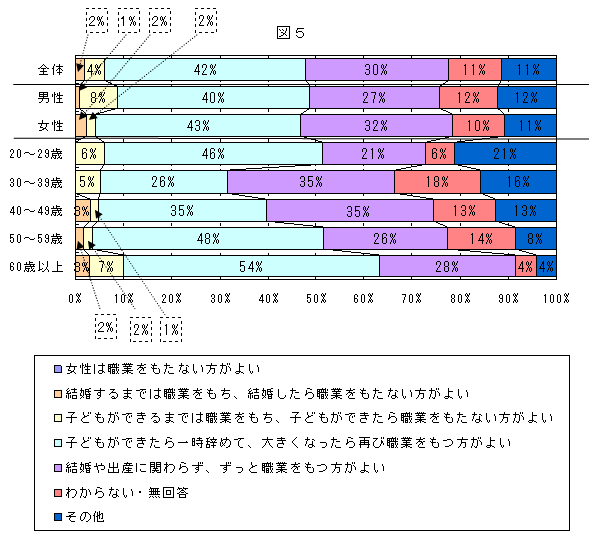

「女性の職業との関わり方について、あなたはどのように思いますか」(図5)の問では、「子どもができたら一時辞めて、大きくなったら再び職業をもつ方がよい」が42%と最も高く、次いで「結婚や出産に関わらず、ずっと職業をもつ方がよい」が30%となっています。

男女別でみると、男性で「結婚や出産に関わらず、ずっと職業をもつ方がよい」と答えた人は27%で、女性は32%となっており、女性のほうが高いです。年代別では30歳代より年代を追うごとに「子どもができたら一時辞めて、大きくなったら再び職業をもつ方がよい」と考える人の割合が多くなっています。また、「女性は職業をもたない方がよい」という回答はありませんでした。20代と30代では、「結婚するまでは職業をもち、結婚したら職業をもたない方がよい」という回答はありませんでした。

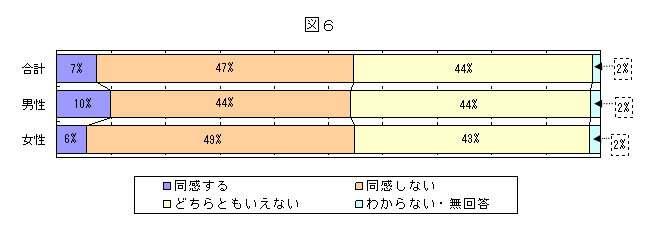

「男は仕事、女は家庭」の考え方について(問12)

「役割分担について、「男は仕事、女は家庭」という考え方について、あなたはどのように思いますか。」(図6)という問については、男性のほうが「同感する」と答えた割合が若干高いですが、男女とも同感しないと答えた人が過半数近いとわかりました。

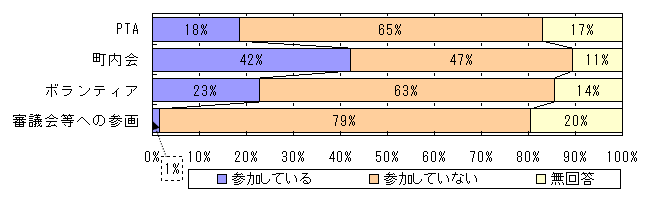

家庭・職場・地域社会の参画について(問13)

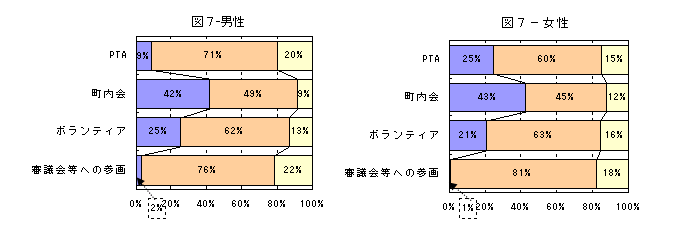

「あなたは、次に掲げる地域活動に参加していますか。また、今後参加したいと思いますか。」(図7)という問については、男女別の違いをみるとPTA活動については、「参加している」と回答した人は男性9%、女性25%と女性の方が高く、「参加していない」と答えた人は男性71%、女性60%と、男性のほうが多いという特徴がありました。一方、町内会活動、ボランティア活動、審議会等への参画では男女間で大きな差はありませんでした。

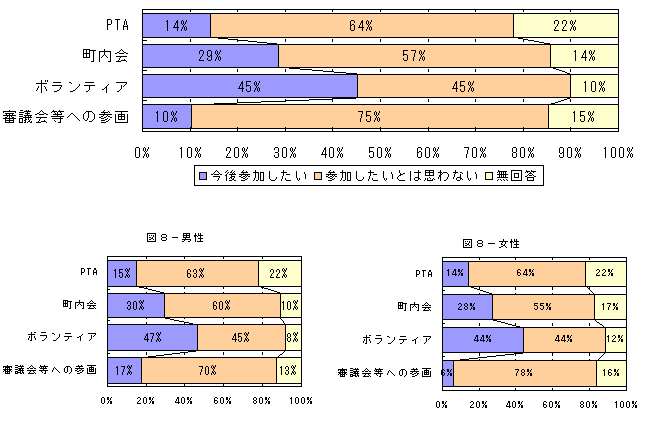

また、「参加していない」と答えた人のみについて、「また、今後参加したいと思いますか。」(図8)という問いについては、「審議会等の参画」について、「参加したい」という人が男性17%、女性6%と差が見られました。

(注)「図7-男性」と「図7-女性」は「図7」について、男性の回答と女性の回答に分けて集計したものです。

図7

(注)「図8-男性」と「図8-女性」は「図8」について、男性の回答と女性の回答に分けて集計したものです。

図8

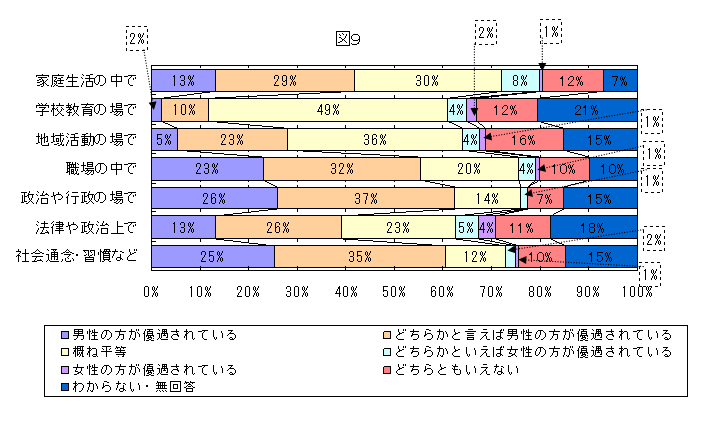

男女平等の視点から(問14)

「男女平等の視点から見て、あなたの経験ではどのように感じますか」(図9)という問では、「職場の中で」、「政治や行政の場で」、「社会通念・習慣など」の分野で「男性のほうが優遇されている」と「どちらかと言えば男性の方が優遇されている」をあわせると過半数を上回っています。

「概ね平等」とほぼ過半数が感じているのは「学校教育の場」となっています。なお、「政治や行政の場で」で「女性のほうが優遇されている」と答えた人はいませんでした。

なお、「政治や行政の場で」で「女性のほうが優遇されている」と答えた人はいませんでした。

全ての分野で、「平等」と感じている男性の割合は女性よりも高いです。

「地域活動の場で」で、「概ね平等」と回答した人は男性は43%、女性は31%と、男女の意識の差が見られ、「法律や政治上で」で「概ね平等」と回答した人は男性は33%、女性は17%と男女の意識の差が見られます。

(注)「図9-男性」と「図9-女性」は「図9」について、男性の回答と女性の回答に分けて集計したものです。

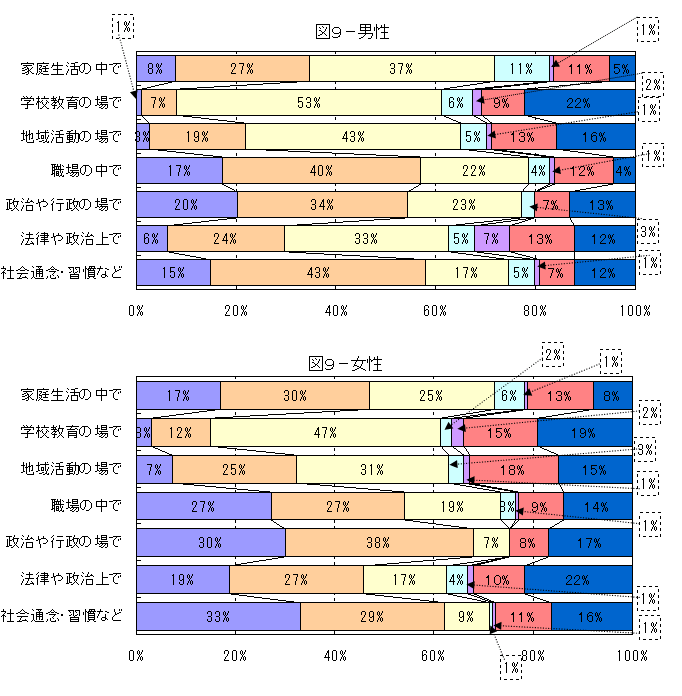

役割分担の状況について(問15)

「次の各分野において「女性も男性も、性別ではなく個性と能力により役割分担すること」について、あなたの経験からどのように感じますか。」(図10)という問いにおいて、「介護」と「審議会等」以外の分野については、「個性と能力により役割分担されている」と「どちらかといえば個性と能力により役割分担されている」との回答があわせて30%以上となりました。

また、「介護」の分野においては、「個性と能力により役割分担されている」は8%、「どちらかといえば個性と能力による役割分担されている」は20%、あわせて28%ですが、男性では、あわせて35%、女性ではあわせて25%となっています。また、全体では「どちらかというと個性と能力による役割分担はされていない」14%、「個性と能力による役割分担はされていない」が22%で、あわせて36%ですが、男性ではあわせて31%、女性では38%となっており、男性のほうが女性に比べて、「個性と能力により役割分担されている」と感じる傾向にあり、女性のほうは男性に比べて「個性と能力による役割分担はされていない」と感じる傾向にあります。

「PTA活動」の分野においては、「個性と能力により役割分担されている」は10%、「どちらかといえば個性と能力により役割分担されている」は24%、「どちらかといえば個性と能力による役割分担はされていない」は11%、「個性と能力による役割分担はされていない」は12%となっておいます。男女別にみると、「どちらかといえば個性と能力により役割分担されている」が男性で28%、女性で21%となっており、男性のほうが高くなっています。

「職場」においては、「どちらかといえば個性と能力により役割分担されている」と答えた人が全体では27%であるのに対し、男性では35%、女性では22%と男性と女性では差がみられます。

(注)「図10-男性」と「図10-女性」は「図10」について、男性の回答と女性の回答に分けて集計したものです。

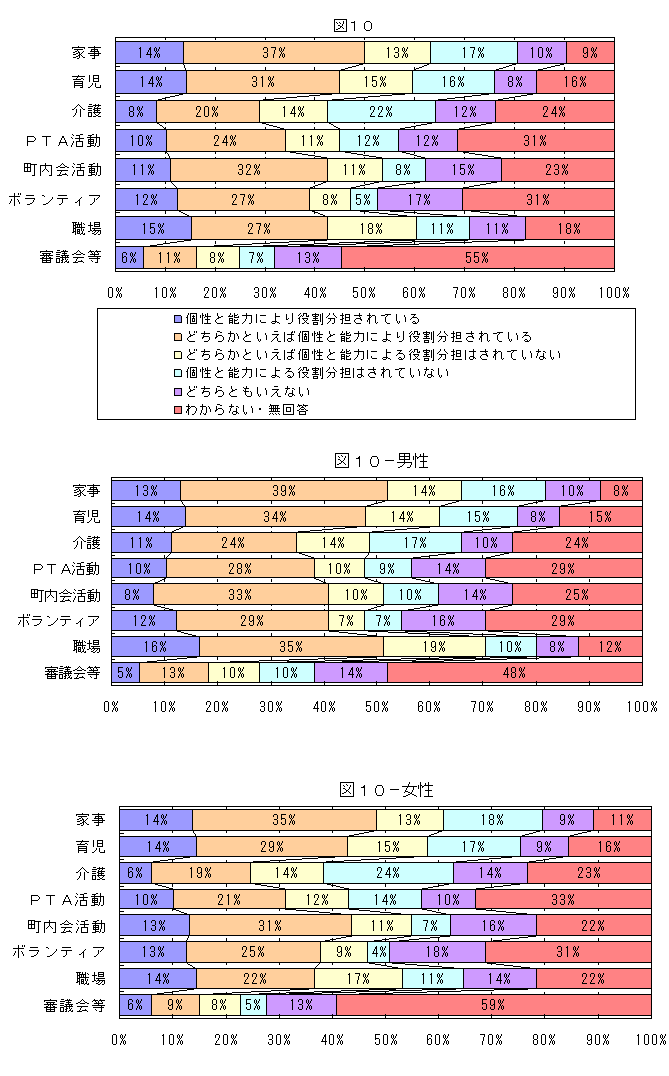

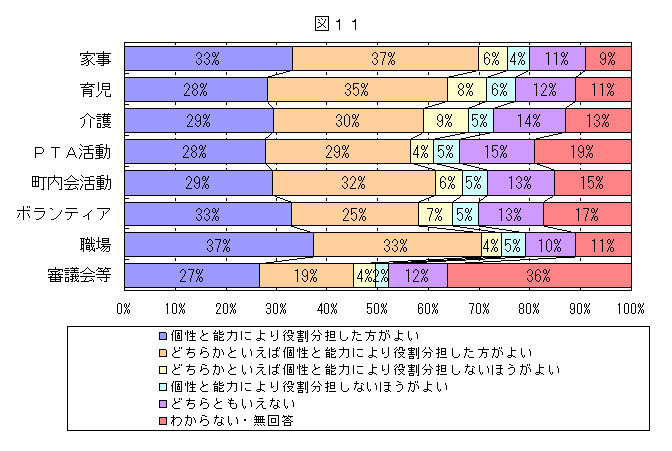

個性と能力により役割分担することについて(問16)

「「女性も男性も、性別ではなく個性と能力により役割分担すること」について、あなたはどのようにすべきだと思いますか。」(図11)という問では、審議会等以外の全ての分野で、半数以上が「個性と能力により役割分担した方がよい」「どちらかといえば個性と能力により役割分担した方がよい」と考えています。「職場」と「家事」の分野では70%以上が「個性と能力により役割分担した方がよい」「どちらかといえば個性と能力により役割分担した方がよい」と考えています。

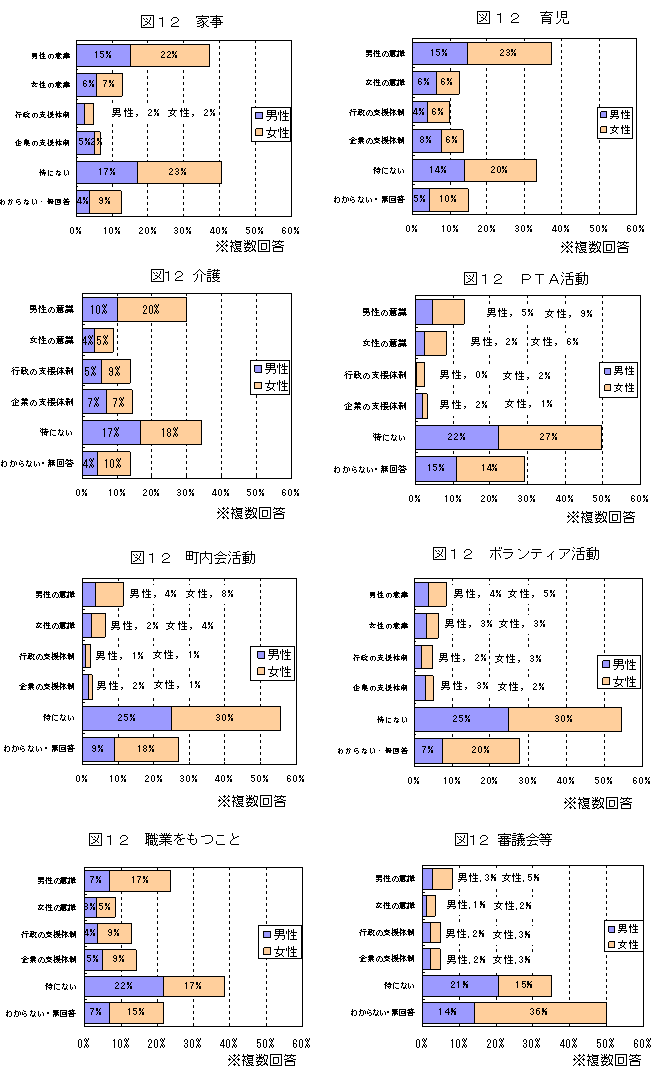

参画を妨げている原因について(問17)

「あなたが次の分野に参画しようとするとき、それを妨げているものがあるとすれば、原因は何であると思いますか」(図12)という問については、「家事」「育児」「介護」の分野では、「男性の意識」と答えた人の割合が高い傾向にあります。

また、「PTA活動」、「町内会活動」、「ボランティア活動」の分野では、「特にない」と答えた人の割合が高くなっています。

男女別の回答では、「育児」では多少の差が見られますが、全般的には男女の意識の違いは少ないです。

(注)図12における%は、全体の回答数282に対する割合を表しています。

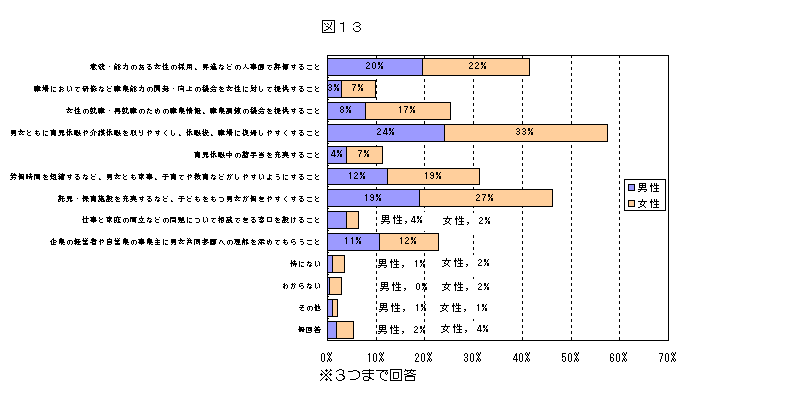

職場で必要な取組について(問18)

「女性と男性が、家庭、職場、地域社会、政治の場などあらゆる分野において、性別に関わりなく個性と能力を発揮して活動できるようにするためには、網走市内の職場において、どのような取組が必要だと思いますか。」(図13)という問については、「男女ともに育児休暇や介護休暇を取りやすくし、休暇後、職場に復帰しやすくすること」と答えた人の割合が57%(男性24%、女性33%)と最も高く、次いで「託児・保育施設を充実するなど子供をもつ男女が働きやすくすること」が46%(男性19%、女性27%)「意欲・能力のある女性を採用、昇進などの人事面で評価すること」が42%(男性20%、女性22%)となっています。

男女別でみると、「女性の就職・再就職のための職業情報、職業訓練の機会を提供すること」と答えた人の割合は、男性の8%に対し、女性は17%となっています。

(注)図13における%は、全体の回答数282に対する割合を表しています。

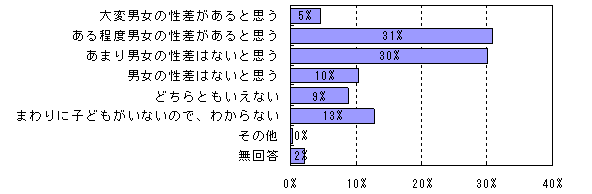

子どもの男女の性差について(問19)

あなたのまわり(家庭・親戚・近所)にいる子ども(小学生・中学生)を見たり、話を聞いたりした中で、子どもの男女の性差(ジェンダー)について、あなたからみてどのように思いますか。(図14)という問いについては「大変男女の性差があると思う」「ある程度男女の性差があると思う」があわせて36%に対して「あまり男女の性差はないと思う」「男女の性差はないと思う」と答えた方があわせて40%となっております。

図14

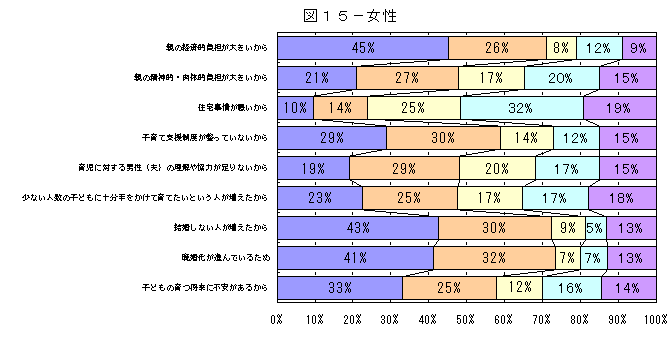

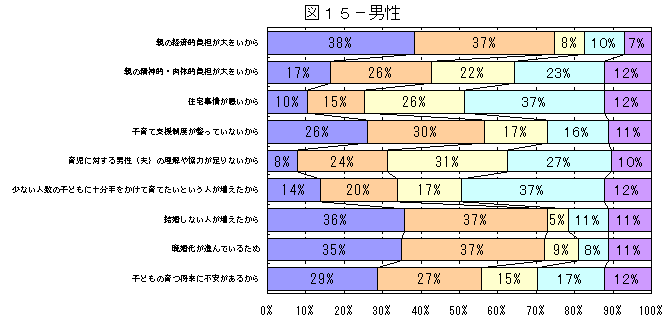

出生率の低下原因について(問20)

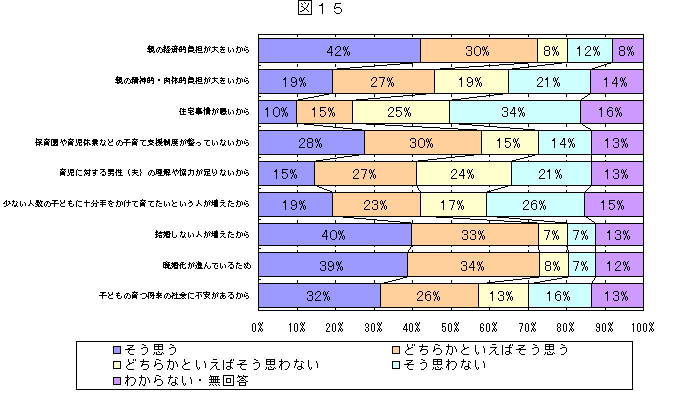

「近年、出生率の低下が進んでいますが、その原因としてあなたの考えに当てはまるものに丸をつけてください」(図15)という問については、出生率の低下原因のうち、「育児に対する男性(夫)の理解や協力が少ないから」という理由については、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えたのが全体の42%、「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」と答えたのが全体の45%で、ほぼ半々でしたが、男性では、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」と答えたのが男性全体の32%、「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」と答えたのが58%に対し、女性では「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えたのが女性全体の48%、「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」と答えたのが37%でした。

また、「少ない人数の子供に十分手をかけて育てたいという人が増えたから」という理由については、全体では42%の人が「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えたのに対し、男性では34%、女性では48%となり、考え方の差が見られます。

(注)「図15-男性」と「図15-女性」は「図15」について、男性の回答と女性の回答に分けて集計したものです。

DVについて(問21と問22)

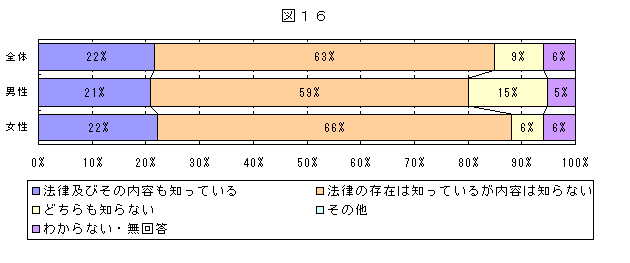

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(配偶者暴力防止法)について知っていますか。」という問い(図16)については、「法律及びその内容も知っている」が22%、「法律の存在は知っているが内容は知らない」が63%となっており、男女別にみると、男性で「法律及びその内容も知っている」が21%、「法律の存在は知っているが内容は知らない」が59%、女性で「法律及びその内容も知っている」が22%、「法律の存在は知っているが内容は知らない」が66%となっており、男性よりも法律の存在等を知っている人が多いことがわかります。

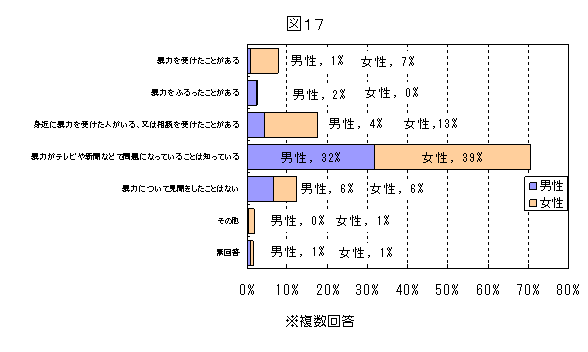

また、「あなたは、ドメスティック・バイオレンス(夫婦、恋人同士などの親しい間で、身体的・心理的な暴力を受けること)を経験したり、身近で見聞きしたことがありますか。」(図17)という問については、暴力を受けたことがある人は全体で8%おり、「暴力を受けたことがある」と答えた人は女性の方が多く、「暴力をふるったことがある」と答えた人は男性のほうが多いです。また、「暴力がテレビや新聞などで話題になっていることは知っている」と答えた人は全体の71%でした。また、「身近に暴力を受けた人がいたり、相談を受けたことがある人」は17%となっています。

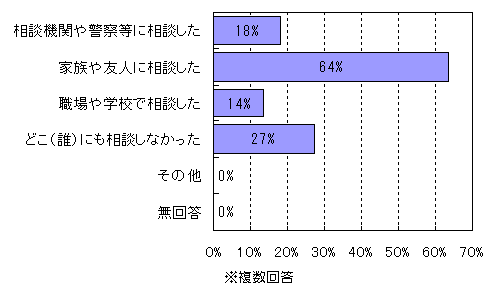

暴力を受けたことがある人(全体の8%)のうち、「あなたは、そのことを誰かに打ち明けたり、相談したりしたことはありますか。」(図18)という問いでは、64%の人が「家族や友人に相談した」と回答しており、「どこ(誰)にも相談しなかった」が27%でした。

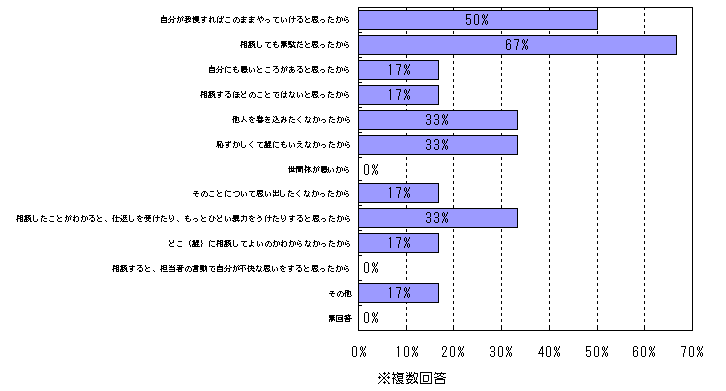

どこにも相談しなかった人に対し、「相談しなかったのはなぜですか。」(図19)という問では、「相談しても無駄だと思ったから」という回答が67%と多くありました。

図18

図19

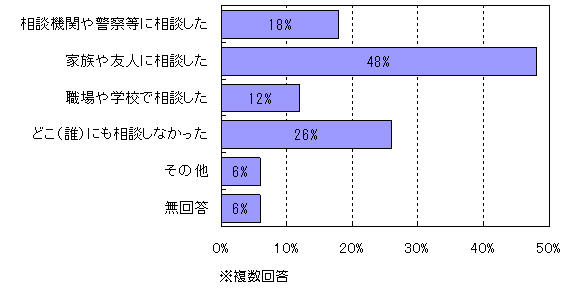

身近に暴力を受けた人がいる、または相談を受けたことがある人(全体の17%)のうち、「あなたは、そのことを誰かに打ち明けたり相談したりしたことはありますか。」(図20)という問いでは、「家族や友人に相談した」が48%と高く、「どこ(誰)にも相談しなかった」は26%でした。

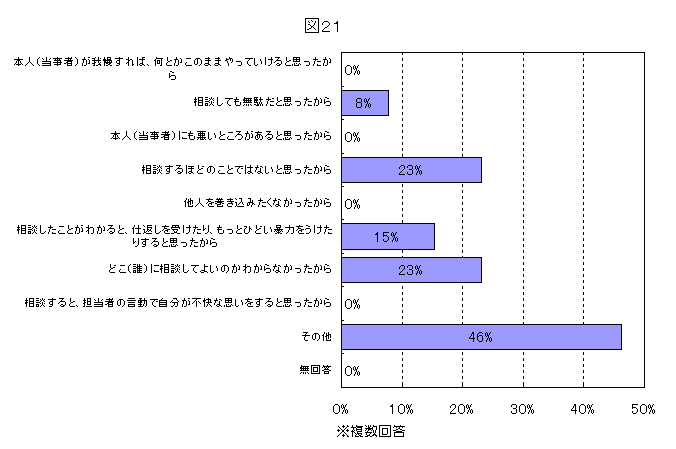

どこにも相談しなかった人に対し、「相談しなかったのはなぜですか。」(図21)という問では、「相談するほどのことではないと思ったから」が23%、「どこ(誰)に相談してよいのかわからなかったから」が23%となっています。

図20

特に優先すべき施策について(問23-1)

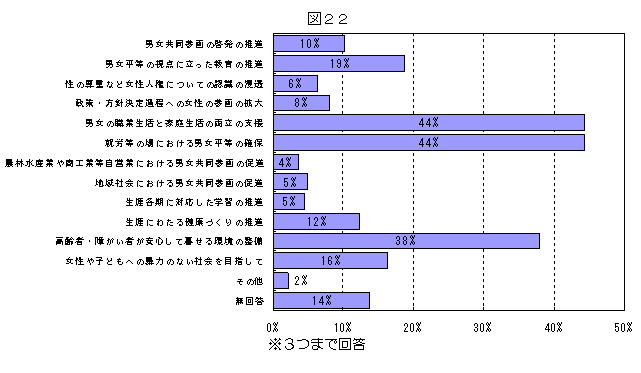

「女性と男性が、家庭、職場、地域社会、政治の場などあらゆる分野において、性別に関わりなく個性と能力を発揮して活動できるようにするために、網走市における施策として今後、特に何を優先すべきだと思いますか。」(図22)という問いについては、「男女の職業生活と家庭生活の両立の支援」「就労等の場における男女平等の確保」がそれぞれ44%と、他の施策を大幅に上回り、「高齢者・障がい者が安心して暮らせる環境の整備」は38%となっています。

5年前と比べて進んだと思われる施策について(問23-2)

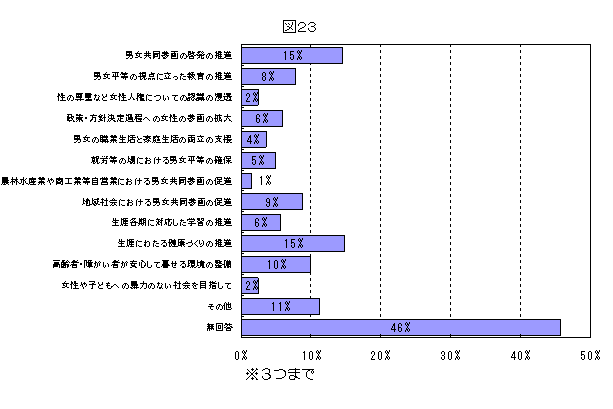

「5年前と比べて取組が進んだ、充実したと思われる施策は何だと思いますか」(図23)という問いについては、「啓発の推進」15%、「生涯にわたる健康づくりの推進」15%、「高齢者・障害者が安心して暮らせる環境の整備」10%となっています。